下肢や足指の後遺障害

下肢とは、股関節から足先までの部分です。下肢の後遺障害は①欠損した場合②動かなくなった場合③変形した場合④短縮した場合などにわけて等級が決まります。

足指の後遺障害は、①欠損した場合②動かなくなった場合などに分けて等級が決まります。

この記事では下肢や足指の後遺障害が残る被害者にむけて、後遺障害の認定基準、認定のポイントなどを交通事故に詳しい弁護士が解説します。

下肢や足指の後遺障害は専門的な判断が必要です。悩んだら、まずは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

1. 下肢の後遺障害

下肢には、股関節、膝関節、足関節(足首)の3つの大事な関節があります。

後遺障害基準では、股関節、膝関節、足関節を下肢の三大関節といいます。これらを構成する骨が骨折したり、靭帯や軟部組織が損傷したりしたときに後遺障害となります。

2. 股関節

(1) 股関節の仕組み

股関節は、骨盤骨と大腿骨でできています。

股関節は、骨盤の左右にある、胴体と両足をつなぐ大きな関節で、人間の全体重を支える重要な役目を担っています。

大腿(太もも)の先端部分が丸くなっており、骨盤側のお椀状の受け皿部分を、自由に動くことで骨盤を前後左右に動かすことができます。

(2) 股関節の運動

股関節の主な動きは、屈曲と伸展、外転と内転、外旋と内旋があります。

(3) 傷病例

股関節の負傷でよくある傷病名は次の通りです。

3. 膝関節

(1) 膝関節の仕組み

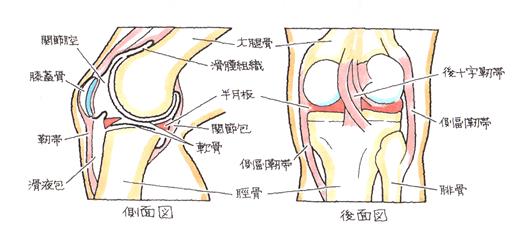

膝関節の構造

膝関節は、大腿骨と脛骨、そして膝蓋骨(しつがいこつ)の3つの骨で構成されています。

膝の曲げ伸ばしをする場合、平らな脛骨の関節面の上を、大腿骨の丸い先端が滑るように動いています。そのため、膝関節の内面は、軟骨で覆われ、大腿骨と脛骨の関節面には、半月板と呼ばれるクッションがあります。

(2) 膝関節の運動

膝関節の主な動きは、屈曲と伸展があります。

(3) 傷病例

膝関節の負傷でよくある傷病名は次の通りです。

4. 足関節

(1) 足関節の仕組み

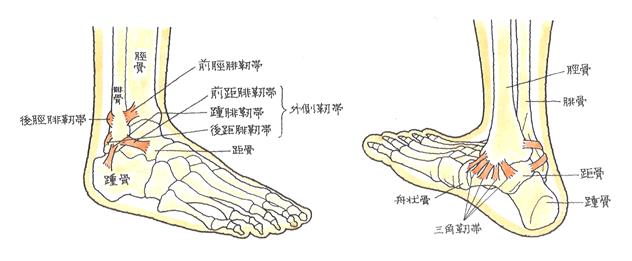

足関節は、距骨、脛骨、腓骨の3つの骨で構成され、複数の靭帯や腱が安定性を支える働きをしています。

(2) 足関節の運動

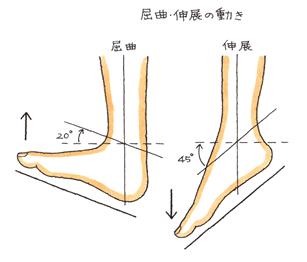

足関節の主な動きは、屈曲と伸展があります。

(3) 傷病例

足関節の負傷でよくある傷病名は次の通りです。

- 脛骨・腓骨遠位骨折(骨端線損傷)

- 足関節果部骨折

- 距骨骨折

- 踵骨不顕性骨折

- 距骨骨軟骨損傷

また、足の骨折等負傷では次のような傷病名があります。

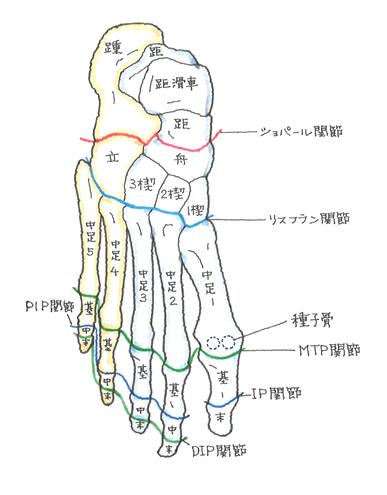

- ショパール関節脱臼骨折

- リスフラン関節脱臼骨折

- リスフラン靱帯損傷

- 第1楔状骨骨折

- 足の舟状骨骨折

- 舟状骨剥離骨折

- 立方骨圧迫骨折

- 二分靱帯損傷

- 踵骨前方突起骨折

さらに、足の骨折等以外では次のような傷病名があります。

- 足根管症候群

- 足底腱膜断裂

- モートン病

- 足根洞症候群

- アキレス腱断裂

- アキレス腱滑液包炎

- 外傷性内反足

- 足関節不安定症

- 変形性足関節症

- 関節靭帯損傷

5. 下肢の後遺障害等級

下肢の後遺障害には、欠損障害・機能障害・変形障害があります。1級から12級まであります。

| 1級5号 | 両下肢を膝関節以上で失ったもの |

|---|---|

| 2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |

| 4級5号 | 1下肢を膝関節以上で失ったもの |

| 4級7号 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |

| 5級5号 | 1下肢を足関節以上で失ったもの |

| 7級8号 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの |

| 1級6号 | 両下肢の用を全廃したもの |

|---|---|

| 5級7号 | 1下肢の用を全廃したもの |

| 6級7号 | 1下肢の三大関節中の2関節の用を廃したもの |

| 8級7号 | 1下肢の三大関節中の1関節の用を廃したもの |

| 10級11号 | 1下肢の三大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |

| 12級7号 | 1下肢の三大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |

| 7級10号 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |

|---|---|

| 8級9号 | 1下肢に偽関節を残すもの |

| 12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |

| 8級5号 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの |

|---|---|

| 10級8号 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |

| 13級8号 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |

6. 欠損障害

欠損障害は、切断等で大体や足がなくなった後遺障害です。

切断した部分により等級が決まり、失った部分が多いほど上位の等級になります。

| 1級5号 | 両下肢を膝関節以上で失ったもの |

|---|---|

| 2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |

| 4級5号 | 1下肢を膝関節以上で失ったもの |

| 4級7号 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |

| 5級5号 | 1下肢を足関節以上で失ったもの |

| 7級8号 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの |

(1) 下肢を膝関節以上で失ったもの

下肢を膝関節以上で失ったものとは次の場合です。

- 股関節において、寛骨と大腿骨を離断したもの

- 股関節と膝関節との間において切断したもの

- 膝関節において、大腿骨と脛骨及び腓骨を離断したもの

(2) 下肢を足関節以上で失ったもの

下肢を足関節以上で失ったものとは次の場合です。

- 膝関節と足関節の間において切断したもの

- 足関節において、脛骨及び腓骨と距骨とを離断したもの

(3) 下肢をリスフラン関節以上で失ったもの

下肢をリスフラン関節以上で失ったものとは次の場合です。

- 足根骨(踵骨、距骨、舟状骨、立方骨及び3個の楔状骨からなる部分)において切断したもの

- リスフラン関節において、中足骨及び足根骨とを離断したもの

7. 機能障害

機能障害は、関節が動く角度を測定し、異常があるときの後遺障害です。動かなくなっている程度が大きいほど上位の等級になります。

| 1級6号 | 両下肢の用を全廃したもの |

|---|---|

| 5級7号 | 1下肢の用を全廃したもの |

| 6級7号 | 1下肢の三大関節中の2関節の用を廃したもの |

| 8級7号 | 1下肢の三大関節中の1関節の用を廃したもの |

| 10級11号 | 1下肢の三大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |

| 12級7号 | 1下肢の三大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |

(1) 可動域の測定ルール

可動域の測定方法は、日本整形外科学会と日本リハビリテーション医学会が決めた基準に基づきます。

測定要領では次の3つの大事なルールがあります。

- 健側との比較によること

- 他動値によること

- 主要運動によること

① 健側との比較によること

障害が存する関節の可動域と、負傷していない関節(これを「健側」といいます。)の可動域を比較して後遺障害を決定します。

ただし、健側となるべき関節にも障害を残すときは、測定要領に定める参考可動域との比較により関節可動域の制限の程度を評価します。

たとえば、右膝を事故によって損傷したものの左膝にも元々障害があった場合、右膝の実際の可動域と参考可動域を比較します。

② 他動値によること

可動域の後遺障害がある場合、他動値と自動値を測定して後遺障害診断書に記載します。

他動値とは、医師や理学療法士に関節を動かしてもらったときの数値です。自動値とは、自分で関節を動かしたときの数値です。第三者からの力が加わるため、自動値よりも多動値がより動きます。

等級の認定は、原則として他動値の数値を使います。

ただし、次のようなときは例外的に自動値を使います。

③ 主要運動によること

主要運動とは、各関節における日常の動作にとって特に重要な動きです。

等級の認定では、原則として主要運動における数値を使います。

各関節における主要運動と参考運動は次のとおりです。

- 末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となり、他動では関節が可動するが、自動では可動できない場合(末梢神経麻痺など)

- 関節を可動させると我慢できない程度の痛みが生じるために自動では可動できないと医学的に判断される場合

| 部位 | 主要運動 | 参考運動 |

|---|---|---|

| 股関節 | 屈曲・伸展、外転・内転 | 外旋・内旋 |

| 膝関節 | 屈曲・伸展 | なし |

| 足関節 | 屈曲・伸展 | なし |

| 足指 | 屈曲・伸展 | なし |

これらの運動のうち、屈曲と伸展のように同一面にある運動は、両者の可動域角度を合計した値で関節可動域の制限の程度を評価します。

また、主要運動の可動域が等級認定基準をわずかに上回り、主要運動の数値比較では当該等級が認定されない場合、参考可動域における数値を参照することができます。

⑵「用を廃したもの」

| 1級6号 | 両下肢の用を全廃したもの |

|---|---|

| 5級7号 | 1下肢の用を全廃したもの |

| 6級7号 | 1下肢の三大関節中の2関節の用を廃したもの |

| 8級7号 | 1下肢の三大関節中の1関節の用を廃したもの |

下肢の用を廃したもの

下肢の用を廃したものとは、股関節、膝関節、足関節のすべてが強直した場合です(足指全部が強直したものを含む)。

強直とは関節が癒着して動かなくなることです。

関節の用を廃したもの

関節の用を廃したものとは、次のいずれかの場合です。

- 関節が強直したもの

- 関節の完全弛緩性麻痺

- 他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となった場合

- 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の1/2以下に制限されている場合

- 動揺関節により常に硬性装具を必要とするもの

(3) 著しい機能障害(10級)

| 10級11号 | 1下肢の三大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |

|---|

関節の機能に著しい障害を残すもの(10級)とは、次の場合です。

- 関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されている場合

- 人工関節・人工骨頭を挿入置換した場合で、その可動域が健側の1/2以下に制限されておらず「用を廃したもの」にあたらない場合

- 動揺関節により時々硬性装具を必要とするもの

(4) 機能障害(12級)

| 12級7号 | 1下肢の三大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |

|---|

関節の機能に障害を残すもの(12級)とは、次の場合です。

- 関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されている場合

- 動揺関節が認められるが、重激な労働等の際以外には硬性補装具を必要としないもの

8. 変形障害

| 7級10号 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |

|---|---|

| 8級9号 | 1下肢に偽関節を残すもの |

| 12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |

下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

偽関節を残し著しい運動障害を残すもの(7級)とは、次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とする場合です。

- 大腿骨の骨幹部等に癒合不全を残す場合

- 脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残す場合

- 脛骨の骨幹部等に癒合不全を残す場合

下肢に偽関節を残すもの

下肢に偽関節を残すもの(8級)とは、次のいずれかに該当する場合です。

- 大腿骨の骨幹部等に癒合不全を残す場合で、常には硬性補装具を必要としない場合

- 脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残す場合で、常には硬性補装具を必要としない場合

- 脛骨の骨幹部等に癒合不全を残す場合で、常には硬性補装具を必要としない場合

長管骨に変形を残すもの

長管骨とは長く伸びた管状の骨のことです。大腿骨、脛骨、腓骨が下肢の長管骨です。

長管骨に変形を残すもの(12級)とは、次のいずれかに該当する場合です。

- 大腿骨が15度以上屈曲して不正癒合したもの

- 脛骨が15度以上屈曲して不正癒合したもの(ただし腓骨のみの変形であっても、その程度が著しいものはこれに該当する)

- 大腿骨又は脛骨の骨端部に癒合不全を残すもの

- 腓骨の骨幹部等に癒合不全を残すもの

- 大腿骨又は脛骨の骨端部のほとんどを欠損したもの

- 大腿骨又は脛骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下に減少したもの

- 大腿骨が外旋45度以上又は内旋30度以上変形癒合しているもの

9. 短縮障害

| 8級5号 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの |

|---|---|

| 10級8号 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |

| 13級8号 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |

短縮障害の認定においては、上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さを健側の下肢と比較して測定します。上前腸骨棘とは、骨盤骨の横の一番突出している部分です。下腿内果下端とはくるぶしの一番下の部分です。

10. 足指の後遺障害等級

足指の骨は、指の先から順に、末節骨、中節骨、基節骨、中足骨といいます。なお、親指には中節骨がなく、末節骨、基節骨、中足骨のみです。

指の関節

指の関節は、指の先から順に、遠位指節間関節(DIP関節)、近位指節間関節(PIP関節)、中足骨指節間関節(MTP関節)といいます。

親指には中節骨がないため、指節間関節(IP関節)、中足骨指節間関節(MTP関節)のみです。

足指の後遺障害は欠損障害と機能障害

足指の後遺障害は5級から14級まであります。

親指の欠損や機能障害の等級が重いです。足指では親指の働きが最も重要であるからです。反対に、小指の欠損や機能障害は等級が軽いです。

| 5級8号 | 両足の足指の全部を失ったもの |

|---|---|

| 8級10号 | 1足の足指の全部を失ったもの |

| 9級14号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |

| 10級9号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの |

| 12級11号 |

|

| 13級9号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの |

| 7級11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |

|---|---|

| 9級15号 | 1足の足指の全部の用を廃したもの |

| 11級9号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |

| 12級12号 |

|

| 13級10号 |

|

| 14級8号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |

⑴ 欠損障害

足指を失ったもの

足指を失ったもの(5級、8級、9級、10級、12級、13級)とは、足指の中足指節関節(MTP関節)から失った場合です。

⑵ 機能障害

用を廃したもの

用を廃したもの(7級、9級、11級、12級、13級、14級)とは次の場合です。

- 第1の足指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの

- 第1の足指以外の足指を中節骨又は基節骨を切断したもの

- 第1の足指以外の中足指節間関節又は近位指節間関節において離断したもの

- 中足指節関節又は近位指節間関節(親指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの

11. まとめ:下肢や足指の後遺障害

下肢の後遺障害は1級~12級まで等級があります。欠損障害・機能障害・変形障害・短縮障害があります。

足指の後遺障害は、5級~14級まで等級があります。欠損障害・機能障害があります。

下肢や足指の後遺障害は専門的な判断が必要です。悩んだら、まずは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

| 1級5号 | 両下肢を膝関節以上で失ったもの |

|---|---|

| 2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |

| 4級5号 | 1下肢を膝関節以上で失ったもの |

| 4級7号 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |

| 5級5号 | 1下肢を足関節以上で失ったもの |

| 7級8号 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの |

| 1級6号 | 両下肢の用を全廃したもの |

|---|---|

| 5級7号 | 1下肢の用を全廃したもの |

| 6級7号 | 1下肢の三大関節中の2関節の用を廃したもの |

| 8級7号 | 1下肢の三大関節中の1関節の用を廃したもの |

| 10級11号 | 1下肢の三大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |

| 12級7号 | 1下肢の三大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |

| 7級10号 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |

|---|---|

| 8級9号 | 1下肢に偽関節を残すもの |

| 12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |

| 8級5号 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの |

|---|---|

| 10級8号 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |

| 13級8号 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |

| 5級8号 | 両足の足指の全部を失ったもの |

|---|---|

| 8級10号 | 1足の足指の全部を失ったもの |

| 9級14号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |

| 10級9号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの |

| 12級11号 |

|

| 13級9号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの |

| 7級11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |

|---|---|

| 9級15号 | 1足の足指の全部の用を廃したもの |

| 11級9号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |

| 12級12号 |

|

| 13級10号 |

|

| 14級8号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |