治療費

最終更新日:2025年01月23日

- 監修者

- よつば総合法律事務所

弁護士 大澤 一郎

「保険会社から治療費が支払われない」

「治療費打ち切りと言われた」

「健康保険を使うべきかわからない」

この記事では交通事故の被害者にむけて、治療費の支払ルール、健康保険の利用が望ましい場合、治療費打ち切りへの対抗策などを交通事故に詳しい弁護士がわかりやすく解説します。

なお治療費の問題は簡単なようで非常に複雑です。交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

1. 治療費支払いのルール

交通事故で怪我をすると病院で治療やリハビリを行います。

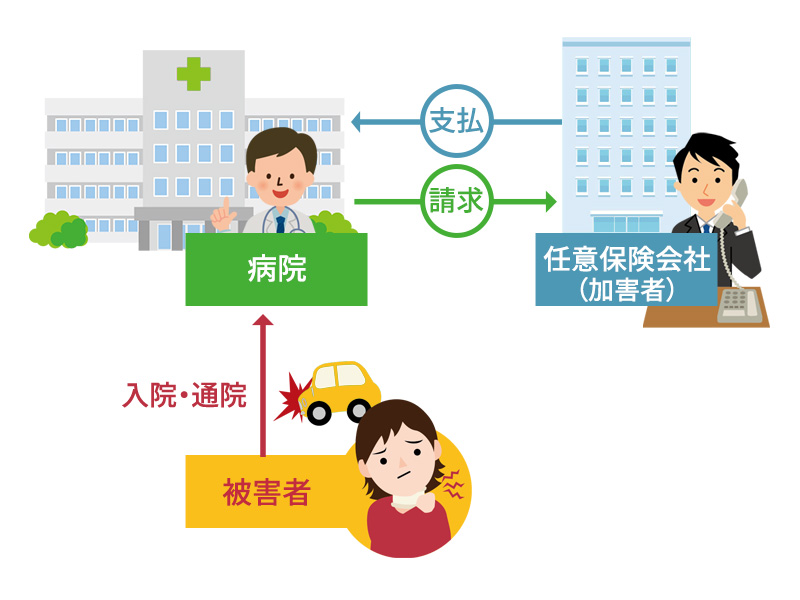

治療費は加害者の任意保険会社が支払うことが多いです。「任意一括対応」「任意一括払い」などと言います。

任意一括対応の流れ

任意一括対応とならないときは健康保険を使っての通院が多いです。

健康保険を使うときは2つのパターンがあります。

- 病院窓口で治療費を被害者が支払い、後日被害者が保険会社に請求する

- 病院窓口で治療費を被害者は支払わず、後日病院が保険会社に請求する

どちらのパターンになるかは保険会社との協議で決まります。

| 健康保険 | 病院窓口での自己負担 |

|---|---|

| 利用する | ありとなしの2パターン |

| 利用しない | なし |

注 上記と異なるパターンもあります。

2. 自賠責保険や裁判での治療費支払の基準

では自賠責保険や裁判での治療費支払の基準はどのようなものでしょうか?

自賠責保険では自賠責保険の支払基準の告示(金融庁)があります。

裁判では赤い本と青い本という裁判の基準をまとめた本があります。

赤い本の基準

赤い本の治療費支払の基準は次の通りです。

- 必要かつ相当な実費全額。

- 必要性、相当性がないときは過剰診療、高額診療として、否定されることがある。

- 過剰診療とは、診療行為の医学的必要性ないしは合理性が否定されるものをいい、高額診療とは、診療行為に対する報酬額が、特段の事由がないにもかかわらず、社会一般の診療費水準に比して著しく高額な場合をいう。

青い本の基準

青い本の治療費支払の基準は次の通りです。

- 原則として実費全額。

基準の解説

治療期間の目安

「必要かつ相当な実費全額」「原則として実費全額」といってもある程度の期間の目安があります。たとえば打撲や挫傷だと1~3カ月、捻挫だと3~6カ月、骨折だと6カ月~が目安です。

| 怪我の種類 | 治療期間の目安 |

|---|---|

| 打撲・挫傷 | 1~3カ月 |

| 捻挫 | 3~6カ月 |

| 骨折 | 6カ月以上 |

注 個別の事故状況や負傷状況によります。

裁判の判断は厳しめ

経験上裁判の判断は厳しめのことが多いです。

裁判前に保険会社が治療費を支払っていても、裁判では支払済の治療費が損害として認められないことがあります。認められないと治療費の一部が最終的に自己負担になります。

3. 健康保険の利用が望ましいとき

では健康保険の利用が望ましいときはどのようなときでしょうか?

自分にも一定程度の過失があるときは健康保険の利用が望ましいです。

4. 整骨院通院の注意点

病院と整骨院は異なります。

病院は医院やクリニックとも呼びます。整骨院は接骨院とも呼びます。

| 他の呼び方 | 資格者 | |

|---|---|---|

| 病院 | 医院・クリニック | 医師 |

| 整骨院 | 接骨院 | 柔道整復師 |

整骨院に通院したいときはどうすればよいでしょうか?

整骨院に通院したいときは、通院に関して医師の指示や同意を事前にもらいましょう。整骨院に相談すると連携している整形外科を紹介してくれることがあります。

5. 治療費打ち切りへの対抗策

事故後数カ月すると保険会社が治療費の打ち切りを打診してくることがあります。

治療費打ち切りの延長を求めるときは①主治医経由、②被害者本人、③弁護士経由などの方法があります。

治療費打ち切りとなったときは①労災保険、②人身傷害保険、③健康保険を利用して通院を継続する方法があります。

経験上、多くの事案では治療費打ち切り後は後遺障害申請や示談交渉に進むことが多いです。

6. 怪我が治らないとき

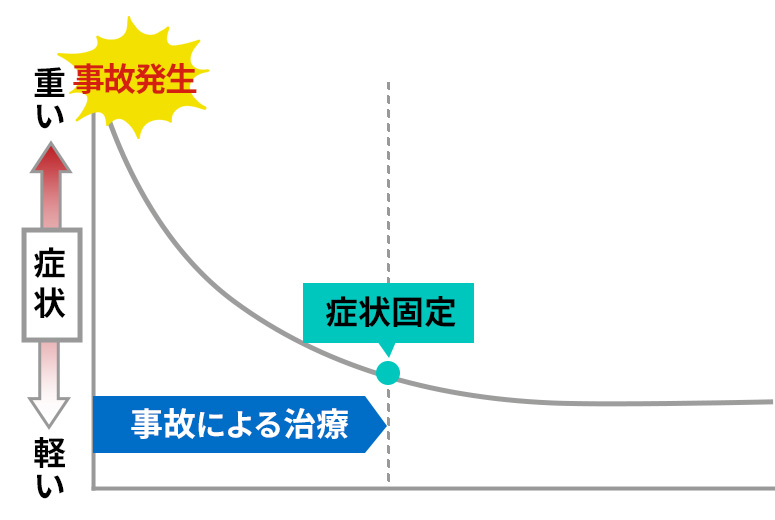

治療を継続しても効果が見込まれず、症状の改善がない状態になると症状固定です。

症状固定後は後遺障害申請を検討しましょう。後遺障害申請をしないときは示談交渉に進みましょう。

通院が引き続き必要なときは通院を継続しましょう。

7. まとめ:治療費

治療費は加害者の任意保険会社が支払うことが多いです。ただし自分にも一定程度の過失があるときは健康保険の利用が望ましいです。

保険会社が治療費打ち切り後は後遺障害申請や示談交渉に進むことが多いです。

- 監修者

- よつば総合法律事務所

弁護士 大澤 一郎