症状固定

最終更新日:2025年01月23日

- 監修者

- よつば総合法律事務所

弁護士 大澤 一郎

「症状固定にしたほうがよいかわからない」

「通院を続けたいのに症状固定といわれ治療費打ち切りになった」

「症状固定の意味がよくわからない」

この記事では交通事故の被害者にむけて、症状固定の意味、症状固定時期の目安、症状固定後の流れなどを交通事故に詳しい弁護士がわかりやすく解説します。

なお症状固定の判断を誤ると適正な補償を受け取れません。交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

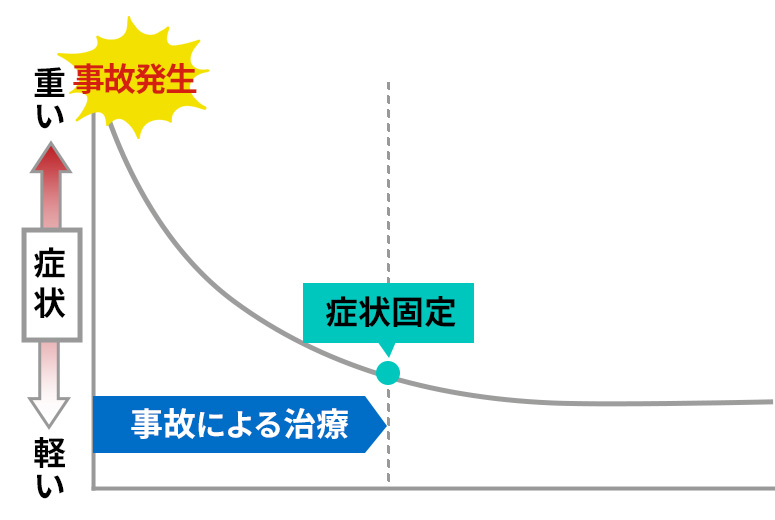

1. 症状固定とは

症状固定とは治療を継続しても効果が見込まれず、症状の改善がない状態のことです。

事故から一定の期間で症状固定になります。

交通事故による治療期間は打撲や挫傷で1~3カ月、捻挫で3~6カ月、骨折で6カ月~が多いです。

| 怪我の種類 | 治療期間の目安 |

|---|---|

| 打撲・挫傷 | 1~3カ月 |

| 捻挫 | 3~6カ月 |

| 骨折 | 6カ月以上 |

骨折などの重症を除き、事故から6カ月前後位で保険会社より「そろそろ症状固定」という話が出る確率が高いです。

症状固定になりやすいとき

症状固定になりやすいのはどのようなときでしょうか?

次のようなときは症状固定になりやすいです。

- 一般的な治療期間の目安を超えたとき

- 通院して治療しても症状の改善がないとき

- 医師が治療終了相当という意見のとき

2. 症状固定時期は誰が決める?

症状固定時期に争いがあるとき、最終的には症状固定時期を裁判所が決めます。

もっとも裁判の判決は最終的な判断です。

通常は症状固定時期は主治医の判断を尊重することが多いです。

ただし主治医の判断と保険会社の判断が異なるとき、症状固定時期をめぐるトラブルが発生する可能性があります。

たとえば主治医が事故による治療継続が相当と考えている一方、保険会社が症状固定と考えているときです。

症状固定時期の判断は難しいです。交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

3. 症状固定になるとどうなるのか?

症状固定になると、症状固定日以降の治療費を保険会社は支払いません。

また症状固定日以降は休業損害を保険会社は支払いません。ただし後遺障害が認定されると減収分の補償として逸失利益を保険会社は支払います。

4. 保険会社が治療費打ち切りをした場合の対抗策

では保険会社が一方的に治療費打ち切りをした場合、どのように対抗すべきでしょうか。

① 事故の治療が今後も必要な場合と② 事故の治療を一度終了する場合で対応策は異なります。

① 事故による治療が今後も必要なとき

事故による治療が今後も必要なときは治療を継続しましょう。

健康保険を利用して通院を続ける方法が一般的です。

労災保険や人身傷害保険を利用して通院を続ける方法もあります。

② 事故による治療を一度終了するとき

事故による治療を一度終了するときは後遺障害申請を検討しましょう。

後遺障害が認定されると、後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料の支払いがあります。

後遺障害申請を行わないときは保険会社との示談交渉に進みます。

5. 失敗する前にお読みいただきたいQ&A

- Q保険会社から「そろそろ症状固定」との話がありました。必ず治療終了しなければいけませんか?

-

必ず治療終了しなければいけないわけではありません。主治医の意見を聞いてみましょう。

主治医が「事故による治療継続が相当」という判断の場合、症状固定とならないこともあります。

- Qむちうちで治療開始5カ月にて症状固定となりました。後遺障害は認められますか?

-

認められないでしょう。むちうちは事故から6カ月以上通院しないと後遺障害は通常認められません。

- Q完全に治るまで治療を続けたいです。保険会社は治療費を全て支払いますか?

-

支払わないでしょう。保険会社は一般的な治療期間を超えると治療費を打ち切りすることが多いです。

治らなかった怪我は後遺障害申請をしましょう。

- Q症状固定を理由に保険会社が治療費支払いを打ち切りました。健康保険を利用せずに自費での通院を継続してもよいですか?

-

健康保険を利用しましょう。保険会社が治療費打ち切り後に自費通院をすると、高額な自費通院の治療費が最終的に自己負担となってしまう可能性があります。

6. まとめ:症状固定

症状固定とは治療を継続しても効果が見込まれず、症状の改善がない状態のことです。

症状固定後は後遺障害申請や示談交渉に進みましょう。

症状固定時期の判断を誤ると適切な補償がもらえないことがあります。症状固定時期で悩んだときは交通事故に詳しい弁護士に相談しましょう。

- 監修者

- よつば総合法律事務所

弁護士 大澤 一郎