肩関節脱臼

最終更新日:2025年04月01日

- 監修者

- よつば総合法律事務所

弁護士 粟津 正博

肩関節脱臼は、肩関節にある上腕骨が正常な位置からずれて脱臼することです。いわゆる「肩が外れた状態」です。

交通事故のほか、スポーツなどでもよくあるけがです。

この記事では、肩関節脱臼や関連する後遺障害が残る被害者にむけて、種類と治療法、後遺障害の認定基準などを交通事故に詳しい弁護士が解説します。

肩関節脱臼の後遺障害は専門的な判断が必要です。気になることや悩みがある場合、まずはよつば総合法律事務所へお問い合わせ下さい。

目次

肩関節脱臼とは

肩関節脱臼の原因

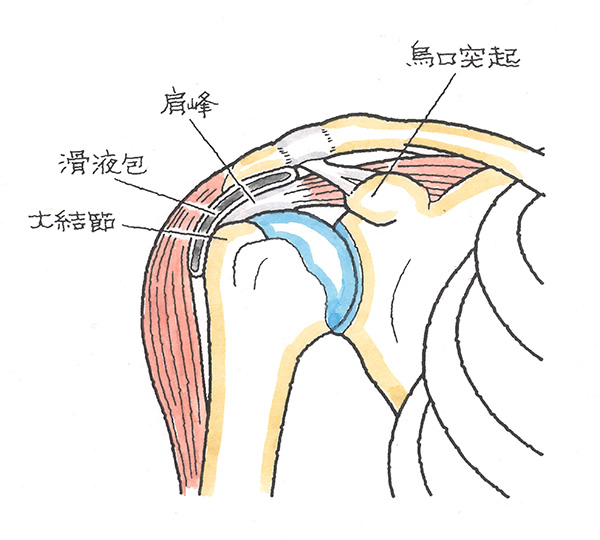

図の青い部分が肩関節です。

肩関節は、肩甲骨のくぼみ(関節窩)に上腕骨の先端にある丸い骨頭がすっぽりとはまり込む構造になっています。

非常に動く範囲が広いのですが、脱臼しやすいという特徴があります。

肩関節脱臼は、スポーツの接触プレーなどで比較的よくあるけがです。

交通事故でもバイクや自転車を運転中の衝突などで発生しやすいです。転倒時に体を支えようとした腕が、横後ろや上方に無理に動かされたときに、上腕骨頭が不安定となり、関節面を滑って脱臼に至るというメカニズムで発生することが多いです。

転倒して肩の外側を強く打ち、腕を横後ろに持っていかれたときなどにも生じます。

肩関節を脱臼すると強い痛みが発生します。肩関節を動かすことも困難となることが多いです。

肩関節脱臼は主にレントゲン検査により診断をします。

肩関節脱臼の種類

肩関節脱臼は、上腕骨のずれの方向に応じて、次のタイプに分類されます。

| Ⅰ 前方脱臼 | 肩が外転・外旋・水平伸展され、上腕骨が前方に脱臼する場合です。肩関節脱臼のほとんどは前方脱臼です。 |

|---|---|

| Ⅱ 後方脱臼 | 内旋位や強く手をついて、上腕骨が後方に脱臼する場合です。肩関節脱臼の中ではまれな形態です。 |

| Ⅲ 下方脱臼 | 過外外転力が加わり、上腕骨骨頭が下方に脱臼する場合です。下方脱臼は通常ほとんど発生することはありません。 |

亜脱臼の場合、自身で元の位置に戻すことができてしまうこともあります。

肩関節脱臼の治療

観血術が行われることは少なく、徒手整復をして写真のように腕を外向きに回して、外旋位で固定することが多いです。

肩関節脱臼の合併症

肩関節脱臼の合併症には、①骨折②神経損傷③反復性脱臼④肩鎖関節脱臼などがあります。

① 骨折

肩関節脱臼では、肩甲骨関節窩や上腕骨骨頭部の骨折を生じることがあります。小さな骨折の場合には放置してよいといわれていますが、ある程度以上の大きな骨折の場合には手術が必要なこともあります。② 神経損傷

肩関節脱臼では腱板損傷や神経損傷が合併症として発生することがあります。神経損傷では、肩関節外側の感覚障害や三角筋の収縮不全を伴います。③ 反復性脱臼

肩関節脱臼では反復性脱臼が合併症として発生することがあります。特に若年者の場合は、同じような力が加わった場合何度も脱臼してしまうことがあります。

再発を防ぐためには肩周囲の筋肉を強化する必要があります。手術を行うこともあります。

④ 肩鎖関節脱臼

肩に強い外力が働くと、鎖骨と肩甲骨をつなぐ関節を脱臼することがあります。肩関節脱臼の後遺障害

肩関節脱臼で認定されうる後遺障害は、機能障害、神経障害の2種類です。

| 8級6号 | 1上肢の三大関節中の1関節の用を廃したもの |

|---|---|

| 10級10号 | 1上肢の三大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |

| 12級6号 | 1上肢の三大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

|---|---|

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

上腕骨の骨折を伴い、骨折した部分がくっつかなかった場合、機能障害や神経障害のほかに上腕骨の変形障害(8級8号等)が認定される例もあります。

機能障害(肩関節の動く範囲の制限)

機能障害は、肩関節が動く角度を測定し、異常があるときの後遺障害です。動かない程度が大きいほど上位の等級になります。

| 8級6号 | 1上肢の三大関節中の1関節の用を廃したもの |

|---|---|

| 10級10号 | 1上肢の三大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |

| 12級6号 | 1上肢の三大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |

肩関節脱臼の可動域制限の場合、原則として屈曲か外転・内転による運動を参照します。

可動域の測定にはルールがあります。詳細は関節可動域表示並びに測定法(日本リハビリテーション医学会)をご確認下さい。

認定のためには、単に数値上の基準を満たすだけではなく、そのような可動域の制限が生じることについて医学的な説明ができることが必要です。

骨折を伴う肩関節脱臼骨折の場合は、関節内の骨折なので、可動域制限による後遺障害が認定されやすいです。

「用を廃したもの」(8級)

「用を廃したもの」(8級)とは次のいずれかの場合です。

- 肩関節が全く動かない場合

- 肩関節の可能域が、負傷していない側の1/10以下に制限されている場合

- 人工肩関節置換術や人工骨頭挿入術を行い、可動域が負傷していない側の1/2以下に制限されている場合

著しい機能障害(10級)

「関節の機能に著しい障害を残すもの」(10級)とは次のいずれかの場合です。

- 肩関節の可動域が、負傷していない側の1/2以下に制限されている場合

- 人工肩関節置換術や人工骨頭挿入術を行った場合

機能障害(12級)

「関節の機能に障害を残すもの」(12級)とは次の場合です。

- 肩関節の可動域が、負傷していない側の3/4以下に制限されている場合

神経障害(肩周辺の痛み)

神経障害の後遺障害認定基準は次のとおりです。

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

|---|---|

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

肩関節脱臼後、痛みやしびれを残すときは12級か14級になることがあります。

12級は、画像から客観的に異常が分かり、痛みが残ることが医学的に証明できる場合です。

たとえば、次のような場合は12級になることがあります。

- 骨が変形してあるいは不正に癒合して、これが原因で痛みが生じる場合

- 肩関節脱臼骨折で、関節面に不正を残して骨癒合した場合

14級は、痛みが残ることが医学的に証明されているとまではいえないが、医学的に説明可能な場合です。

つまり、画像上痛みが生じる原因は明らかとはいえないものの、当初の受傷態様や治療内容、症状の一貫性などから、将来にわたり痛みが残ることが医学的に説明できる場合です。

通常肩関節脱臼のみでは激しい痛みが残存するケースは少ないですが、腱板損傷や神経損傷を合併して疼痛が改善しない場合、14級になることがあります。

まとめ:肩関節脱臼

肩関節脱臼は、バイクや自転車で転倒し、腕が横後ろや上方に無理に動かされたときに、よく起こる症状です。

肩関節脱臼の後遺障害は、主に機能障害・神経障害があり、8級~14級まで等級があります。

肩関節脱臼で後遺障害が認定される例の多くは、骨折を伴う肩関節脱臼骨折の場合です。

肩関節脱臼の後遺障害は専門的な判断が必要です。悩んだら、まずは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

- 監修者

- よつば総合法律事務所

弁護士 粟津 正博