上腕骨近位端骨折

最終更新日:2025年03月31日

- 監修者

- よつば総合法律事務所

弁護士 粟津 正博

上腕骨近位端骨折は上腕骨の肩に近い部分の骨折です。

この記事では、上腕骨近位端骨折による後遺障害が残る被害者にむけて、種類と治療法、後遺障害の認定基準などを交通事故に詳しい弁護士が解説します。

上腕骨近位端骨折による後遺障害は専門的な判断が必要です。気になることや悩みがある場合、まずはよつば総合法律事務所へお問い合わせ下さい。

目次

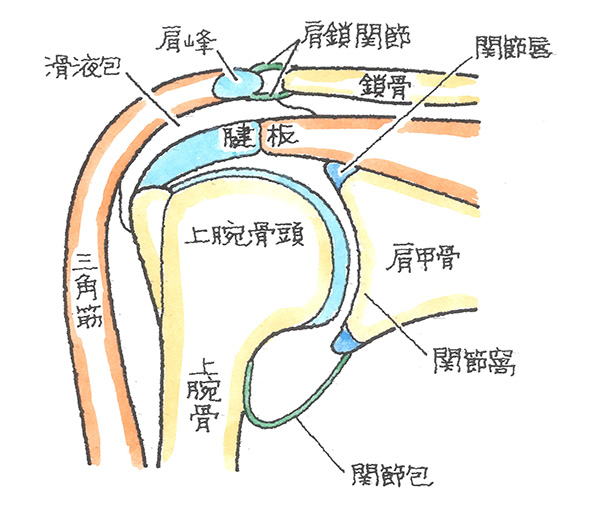

上腕骨近位端骨折とは

上腕とはいわゆる二の腕のことです。

上腕骨近位端骨折とは、二の腕を支える上腕骨のうち、肩関節に近い部分の、関節内の骨折です。

上腕骨近位端骨折の原因

交通事故ではバイクや自転車で転倒して、肩を地面に打ちつけることにより発生することが多いです。

上腕骨近位端骨折は、高齢者に多い骨折の一つです。特に骨粗鬆症などがあると、転倒して軽く手をついただけで骨折に至ることもあります。

上腕骨近位端骨折の種類

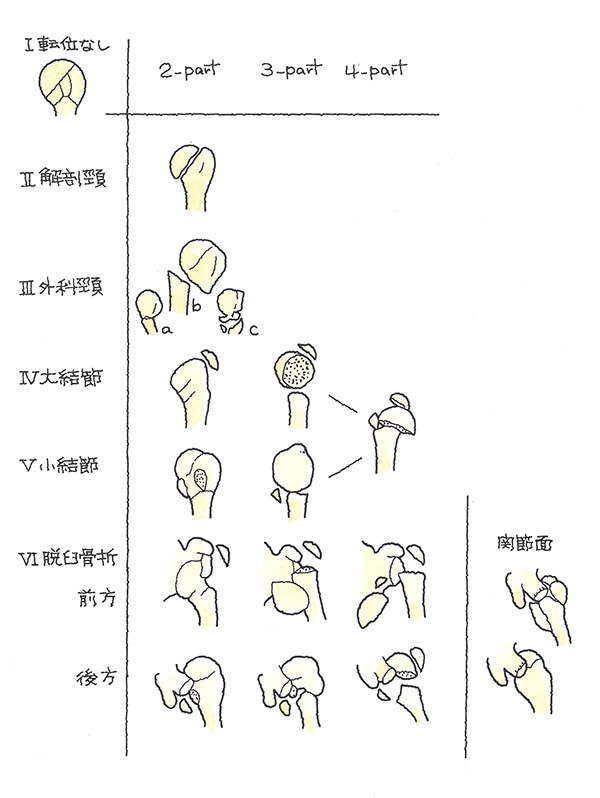

上腕骨近位端骨折は、骨折の部位と骨片の数で、重傷度や予後、治療法が決まります。

上記のイラストは、骨折の部位と骨片の数による分類を示しています。

上腕骨上端を、骨頭、大結節、小結節等の部位に分け、骨片の数により小転位型(minimal displacement)、2分節骨折(two part fracture)、3分節骨折(three part fracture)、4分節骨折(four part fracture)に分類しています。

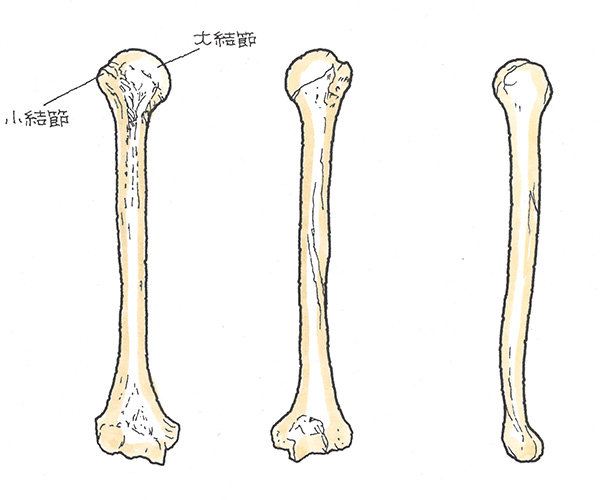

上腕骨の大結節、小結節は、上腕骨骨頭部で肩関節を構成している部分です。

上記のイラストだと、上部左側の小さな盛り上がりが小結節、大きな盛り上がりが大結節です。

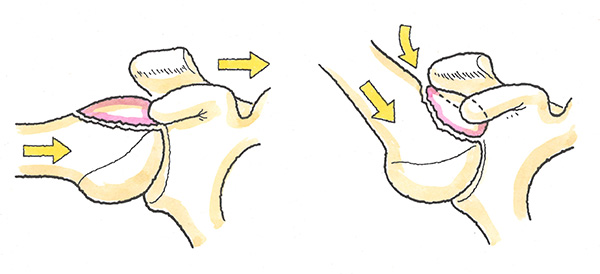

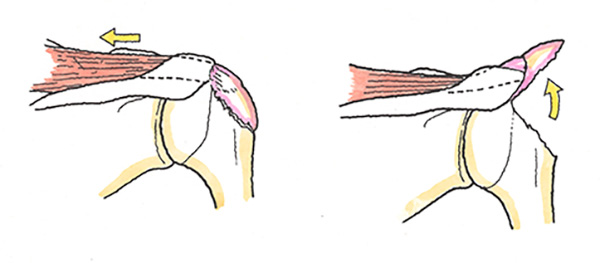

上記左側のイラストは、上腕骨が肩甲骨の関節窩に衝突して大結節が骨折したものです。

右側のイラストは、大結節が肩峰に衝突して骨折したものです。

上記のイラストは、棘上筋の牽引により大結節が剥離骨折したものです。

上腕骨近位端骨折の治療

骨頭が骨折して転位(骨のずれ)のない場合は、3週間程度三角巾で患部を固定します。

上腕骨近位端骨折の8割は転位のない骨折にとどまるというデータがあります。

転位が認められるときは、レントゲンで確認しながら徒手整復を実施し、4週間程度のギプス固定を行います。

脱臼を整復すれば骨折も整復されることが多いです。

大結節が骨折したときは、転位が軽度でも肩関節の炎症を起こしやすいです。皮膚の上からキルシュナー鋼線(Kワイヤー)やラッシュピンで固定するのが主流です。

小結節の骨折や、骨幹部の骨折が生じたときは、いずれも観血的整復固定術を行います。髄内釘やプレート固定が実施されます。

4分節骨折に至っているときは、骨頭の無腐性骨壊死を起こす危険があることから、人工骨頭置換術が行われることが多いです。

上腕骨近位端骨折は関節内の骨折であるため、関節包や周囲の軟部組織が癒着し、機能障害を生じることがあります。

また、保存療法の場合であっても、固定期間が長引くと拘縮が生じる、機能障害を生じることがあります。

上腕骨近位端骨折の後遺障害

上腕骨近位端骨折で認定されうる後遺障害は、機能障害、変形障害、神経障害の3種類です。

| 8級6号 | 1上肢の三大関節中の1関節の用を廃したもの |

|---|---|

| 10級10号 | 1上肢の三大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |

| 12級6号 | 1上肢の三大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |

| 12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |

|---|

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

|---|---|

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

機能障害(肩関節の動く範囲の制限)

機能障害は、肩関節が動く角度を測定し、異常があるときの後遺障害です。動かない程度が大きいほど上位の等級になります。

| 8級6号 | 1上肢の三大関節中の1関節の用を廃したもの |

|---|---|

| 10級10号 | 1上肢の三大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |

| 12級6号 | 1上肢の三大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |

肩関節脱臼の可動域制限の場合、原則として屈曲か外転・内転による運動を参照します。

可動域の測定にはルールがあります。詳細は関節可動域表示並びに測定法(日本リハビリテーション医学会)をご確認下さい。

認定のためには、単に数値上の基準を満たすだけではなく、そのような可動域の制限が生じることについて医学的な説明ができることが必要です。

上腕骨近位端骨折は肩関節内に及ぶ骨折であることが多く、特に転位が認められる場合は、機能障害の後遺障害を残す可能性があります。

「用を廃したもの」(8級)

「用を廃したもの」(8級)とは次のいずれかの場合です。

- 肩関節が全く動かない場合

- 肩関節の可能域が、負傷していない側の1/10以下に制限されている場合

- 人工肩関節置換術や人工骨頭挿入術を行い、可動域が負傷していない側の1/2以下に制限されている場合

著しい機能障害(10級)

「関節の機能に著しい障害を残すもの」(10級)とは次のいずれかの場合です。

- 肩関節の可動域が、負傷していない側の1/2以下に制限されている場合

- 人工肩関節置換術や人工骨頭挿入術を行った場合

機能障害(12級)

「関節の機能に障害を残すもの」(12級)とは次の場合です。

- 肩関節の可動域が、負傷していない側の3/4以下に制限されている場合

変形障害(骨折部の偽関節や変形)

変形障害とは、骨折した部分がくっつかなかったり、変形して癒合した場合の後遺障害です。

後遺障害認定基準は次のとおりです。

| 12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |

|---|

「長管骨に変形を残すもの」(12級)とは、上腕骨近位端骨折の場合、以下の場合をいいます。

- 上腕骨が15度以上屈曲して不正癒合したもの

- 上腕骨の骨端部に癒合不全を残すもの

- 上腕骨の骨端部のほとんどを欠損したもの

- 上腕骨が50度以上外旋又は内旋変形癒合しているもの

神経障害(肩周辺の痛み)

神経障害の後遺障害認定基準は次のとおりです。

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

|---|---|

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

上腕骨近位端骨折後、痛みやしびれを残すときは12級か14級になることがあります。

12級は、画像から客観的に異常が分かり、痛みが残ることが医学的に証明できる場合です。

たとえば、次のような場合は12級になることがあります。

- 骨が変形してあるいは不正に癒合して、これが原因で痛みが生じる場合

- 関節面に不正を残して骨癒合して、これが原因で痛みが生じる場合

周囲の神経を損傷し、神経麻痺を合併する場合は、神経伝達速度検査、針筋電図検査を行ってこれを証明します。

14級は、痛みが残ることが医学的に証明されているとまではいえないが、医学的に説明可能な場合です。

つまり、画像上痛みが生じる原因は明らかとはいえないものの、当初の受傷態様や治療内容、症状の一貫性などから、将来にわたり痛みが残ることが医学的に説明できる場合です。

通常上腕骨近位端骨折のみでは激しい痛みが残存するケースは少ないですが、腱損傷や神経損傷を合併して疼痛が改善しない場合、14級になることがあります。

当事務所の解決事例

よつば総合法律事務所が関与した、上腕骨近位端骨折等による後遺障害の解決事例をご紹介します。

- 上腕近位端骨折後の可動域制限により、10級10号となった解決事例です。交渉で3680万円を獲得しました。続きを読む

まとめ:上腕骨近位端骨折

上腕骨近位端骨折は、バイクや自転車で転倒して肩をぶつけた際によく起こる症状です。

後遺障害は、主に機能障害・変形障害・神経障害があり、8級~14級まで等級があります。

上腕骨近位端骨折は関節内に及ぶ骨折であることが多いため、特に転位が認められる場合は、機能障害の後遺障害が認定されることがあります。

上腕骨近位端骨折の後遺障害は専門的な判断が必要です。悩んだら、まずは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

- 監修者

- よつば総合法律事務所

弁護士 粟津 正博