肩甲骨骨折

最終更新日:2025年03月27日

- 監修者

- よつば総合法律事務所

弁護士 粟津 正博

交通事故で肩甲骨を骨折すると、肩の痛みや動く範囲の制限を伴うことがあります。

肩甲骨骨折は、治療経過が良好であることが多いため後遺障害は残りにくいです。しかし、骨折の種類や関連するけがによっては、肩関節の動く範囲の制限、肩周辺の痛み、肩甲骨の変形が残ることがあります。

この記事では、肩甲骨骨折による後遺障害が残る被害者にむけて、肩甲骨骨折の種類と治療法、後遺障害の認定基準などを交通事故に詳しい弁護士が解説します。

なお、肩甲骨骨折の後遺障害は専門的な判断が必要です。気になることや悩みがある場合、まずはよつば総合法律事務所へお問い合わせ下さい。

目次

肩甲骨骨折とは

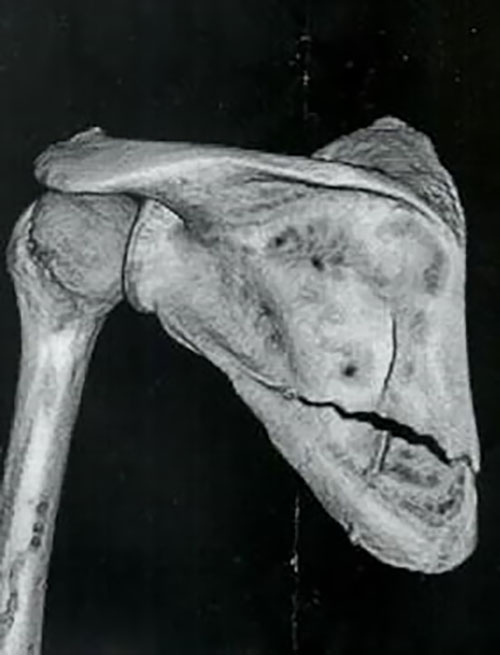

肩甲骨

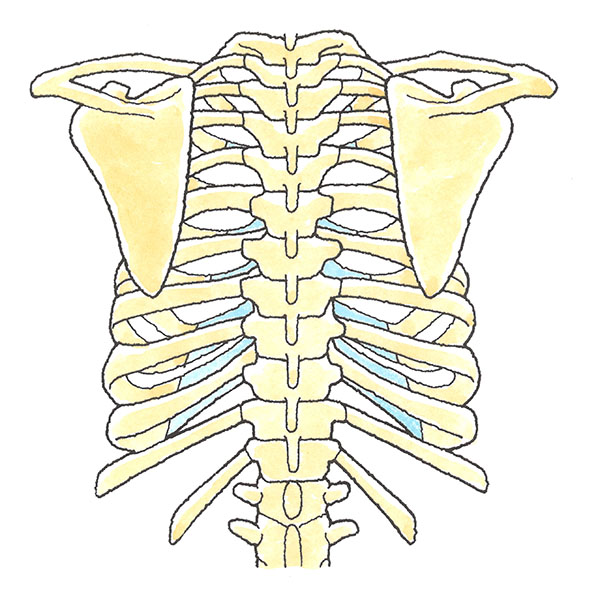

肩甲骨は、背中側の肩の部分にある平べったい骨です。イラストは背中側から見た図で、左右対称の逆三角形の形をした骨が肩甲骨です。

交通事故では、地面に肩から叩きつけられるなどの衝撃により、肩甲骨に直接的な打撃を受け、肩甲骨骨折が発生することがあります。

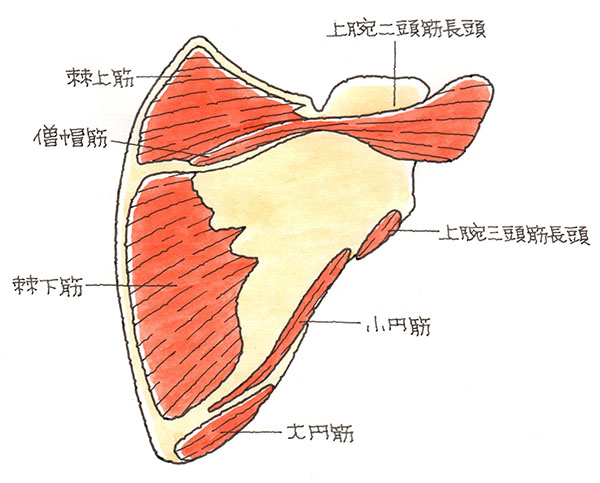

肩甲骨は多くの筋肉群に囲まれて補強されています。また、他のどの骨よりも自由に動くことができます。多少の衝撃で肩甲骨が折れることはありません。

そのため、肩甲骨を骨折したということは、肩に非常に強い衝撃を受けたことがわかります。また、鎖骨骨折、肋骨骨折、肩鎖関節等の脱臼、腱板損傷などの周囲の外傷を合併することが多いです。

肩甲骨骨折の種類

肩甲骨骨折には、①肩甲骨体部骨折②肩甲骨関節窩部骨折③肩甲骨烏口突起の骨折などがあります。肩甲骨体部骨折

肩甲骨の中で一番面積の大きな部分である、肩甲骨の本体部分が折れる骨折です。肩甲骨骨折でもっとも多くみられるパターンです。

背中側から大きな力が加わった時に生じやすく、肋骨の骨折を併発することもあります。

肩甲骨関節窩部骨折

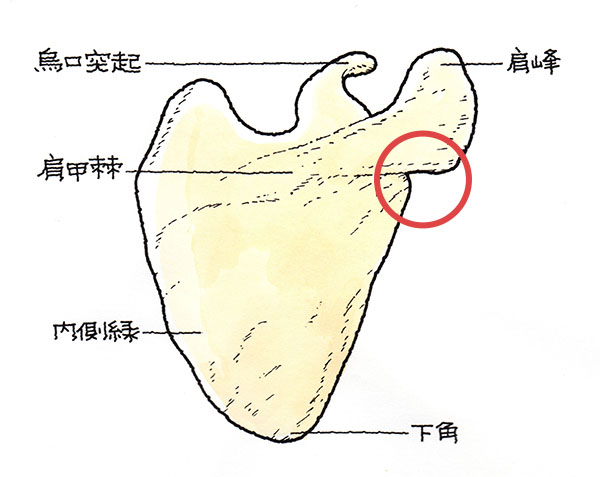

上腕骨(二の腕の骨)と肩関節をつくる部分の骨折です。上図の赤丸部分です。

肩外側から引っ張られる力が加わった時に生じやすく、肩関節脱臼を合併することが多いです。

関節窩部骨折は関節内骨折なので、肩関節の可動域制限が残る可能性があります。

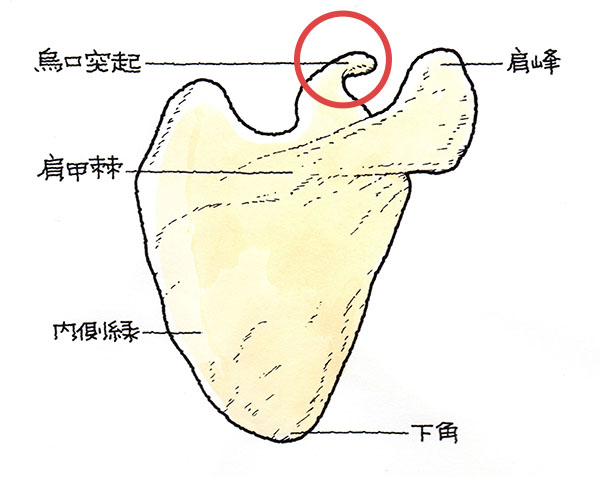

肩甲骨烏口突起の骨折

肩甲骨烏口突起の骨折は、肩甲骨の前面に指を突き出したようにでっぱっている部分の骨折です。

烏口突起は靭帯を介して鎖骨とつながっています。そのため、鎖骨側から引っ張られる力が加わったときに生じやすく、鎖骨骨折や肩鎖関節脱臼を併発します。

症状、診断

肩甲骨骨折の症状

肩甲骨骨折では、次のような症状などが発生します。

- 肩の後方部分の痛み

- 肩の後方部分の変色や腫脹

- 肩を動かすことができない

肩甲骨骨折の診断

肩甲骨骨折は、レントゲン画像では読み取りにくいことがあります。肋骨が画像読影の邪魔をすることがあるためです。

もっとも、次のようなCT画像だと容易に判断できます。

治療

肩甲骨骨折で手術をすることは少ないです。三角巾、ストッキネット、装具等で肩甲骨体部骨折の場合は1~3週間、肩甲骨烏口突起骨折の場合は6週間程度肩を固定するという保存的治療が施されることが多いです。

痛み自体は受傷後1か月を経過すると徐々に緩和します。

その後は、おじぎ運動や振り子運動などの軽いリハビリ、温熱療法(ホットパック)等の理学療法が実施されます。

なお、骨が十分な強度を獲得するのは一般的には3カ月から6カ月程度かかるため、その期間は注意が必要です。

関節窩骨折で骨片が大きいときは、反復性脱臼を予防するために、観血的に骨片を整復して固定します。

烏口突起骨折で転位が大きいときも手術的骨接合術をすることがあります。

肩甲骨骨折の後遺障害

肩甲骨骨折で認定されうる後遺障害は、機能障害、変形障害、神経障害の3種類です。

| 8級6号 | 1上肢の三大関節中の1関節の用を廃したもの |

|---|---|

| 10級10号 | 1上肢の三大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |

| 12級6号 | 1上肢の三大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |

| 12級5号 | 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの |

|---|

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

|---|---|

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

機能障害(肩関節の動く範囲の制限)

機能障害は、肩関節が動く角度を測定し、異常があるときの後遺障害です。動かない程度が大きいほど上位の等級になります。

| 8級6号 | 1上肢の三大関節中の1関節の用を廃したもの |

|---|---|

| 10級10号 | 1上肢の三大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |

| 12級6号 | 1上肢の三大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |

肩甲骨骨折の可動域制限の場合、原則として次の2つの運動を参照します。

- 屈曲による運動

- 外転・内転による運動

可動域の測定にはルールがあります。詳細は関節可動域表示並びに測定法(日本リハビリテーション医学会)をご確認下さい。

単に数値上の基準を満たすだけではなく、そのような可動域の制限が生じることについて医学的な説明ができることが必要です。

たとえば、関節窩部骨折は関節内骨折なので、肩関節の可動域制限が残る可能性があります。

「用を廃したもの」(8級)

「用を廃したもの」(8級)とは次のいずれかの場合です。

- 肩関節が全く動かない場合

- 肩関節の可能域が、負傷していない側の1/10以下に制限されている場合

- 人工肩関節置換術や人工骨頭挿入術を行い、可動域が負傷していない側の1/2以下に制限されている場合

著しい機能障害(10級)

「関節の機能に著しい障害を残すもの」(10級)とは次のいずれかの場合です。

- 肩関節の可動域が、負傷していない側の1/2以下に制限されている場合

- 人工肩関節置換術や人工骨頭挿入術を行った場合

機能障害(12級)

「関節の機能に障害を残すもの」とは次の場合です。

- 肩関節の可動域が、負傷していない側の3/4以下に制限されている場合

変形障害(肩甲骨の変形)

変形障害の後遺障害認定基準は次のとおりです。

| 12級5号 | 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの |

|---|

肩甲骨が変形してくっついたときに変形障害となることがあります。

ただし、裸になったときに外から見て変形がはっきりとわかるときに限ります。単純X線像やCT検査でしか確認できない程度の変形は認定されません。

神経障害(肩周辺の痛み)

神経障害の後遺障害認定基準は次のとおりです。

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

|---|---|

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

肩甲骨骨折後、痛みやしびれを残すときは12級か14級になることががあります。

12級は、肩甲骨がうまくくっつかなかった場合など、画像から客観的に異常が分かり、痛みが残ることが医学的に証明できる場合です。骨折後、過剰に仮骨が形成され、その結果、疼痛を残すようなケースもあります。

14級は、痛みが残ることが医学的に証明されているとまではいえないが、医学的に説明可能な場合です。つまり、肩甲骨の癒合はうまくいっており、画像上の異常は明らかではないものの、当初の受傷態様や治療内容、症状の一貫性などから、将来にわたり痛みが残ることが医学的に説明できる場合です。

当事務所の解決事例

よつば総合法律事務所が関与した、肩甲骨骨折による後遺障害の解決事例をいくつかご紹介します。

- 肩甲骨骨折後の肩関節の可動域制限により、12級6号となった解決事例です。交渉で795万円を獲得できました。続きを読む

- 肩甲骨骨折後の肩関節の可動域制限により、10級10号となった解決事例です。他の後遺障害もあわせて併合9級となりました。交渉で1386万円を獲得できました。続きを読む

- 肩甲骨骨折後の肩関節の可動域制限より、12級6号となった解決事例です。他の後遺障害をあわせて併合7級となりました。裁判で6400万円を獲得できました。続きを読む

まとめ:肩甲骨骨折

肩甲骨骨折は、肩に強い力が加わった場合に生じる骨折です。肩甲骨体骨折、肩甲骨烏口突起骨折、肩甲骨関節窩部骨折などの種類があります。

肩甲骨骨折の後遺障害は、機能障害・変形障害・神経障害があり、8級~14級まで等級があります。

肩甲骨骨折は予後が良好で、それ自体が後遺障害になることは少ないです。もっとも、周囲の外傷を合併することが多いため、肩甲骨骨折だけではなく、肩関節全体に視野を広げて後遺障害の可能性を検討する必要があります。

肩甲骨骨折の後遺障害は専門的な判断が必要です。悩んだら、まずは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

- 監修者

- よつば総合法律事務所

弁護士 粟津 正博