肘頭骨折・尺骨鉤状突起骨折

最終更新日:2025年03月28日

- 監修者

- よつば総合法律事務所

弁護士 粟津 正博

肘頭骨折、尺骨鉤状突起骨折は肘関節の尺骨部分の骨折です。

この記事では、肘頭骨折や尺骨鉤状突起骨折による後遺障害が残る被害者にむけて、種類と治療法、後遺障害の認定基準などを交通事故に詳しい弁護士が解説します。

肘頭骨折や尺骨鉤状突起骨折の後遺障害は専門的な判断が必要です。気になることや悩みがある場合、まずはよつば総合法律事務所へお問い合わせ下さい。

目次

肘頭骨折とは

肘頭骨折は、肘周辺の骨折の中で比較的頻度の高い関節内部の骨折です。

肘頭とは、尺骨の近位端部にある丸みを帯びた突出部のことです。一般に「肘鉄」などと

呼ばれる肘の頂点の部分です。肘頭骨折は、この部分に外力が加わることで生じます。

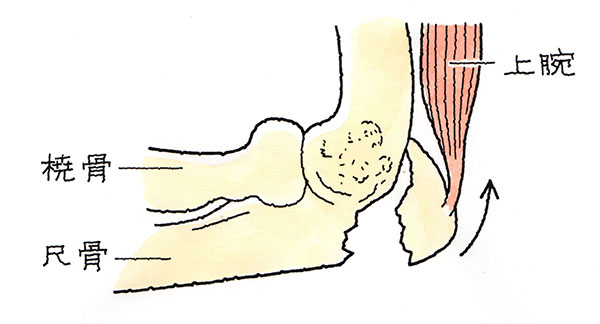

また、肘頭は、上腕三頭筋により上方へ引っ張られているので、これが骨折すると、骨がずれて転位が生じます。下のイラストのとおりです。

肘頭部を骨折すると痛みや腫れが生じ、肘の可動域制限と異常可動がみられます。単純XP撮影でも容易に骨折を確認できます。

肘頭骨折の原因

交通事故では、バイクや自転車に乗っている際に、転倒により肘を地面に強打して肘頭骨折になる方が多いです。

肘頭骨折の治療

骨折した肘頭の骨片が多数にわたるときは、AOプレートを用いて固定します。

転位の少ないものは肘関節を90°に曲げた状態でギプスでの固定を4週間行います。転位の大きなものや粉砕骨折を合併したときなどは、観血的手術をして固定を行います。

観血的手術による固定方法としては、次の方法などがあります。

- 髄内釘・螺子による固定

- フックプレートによる固定

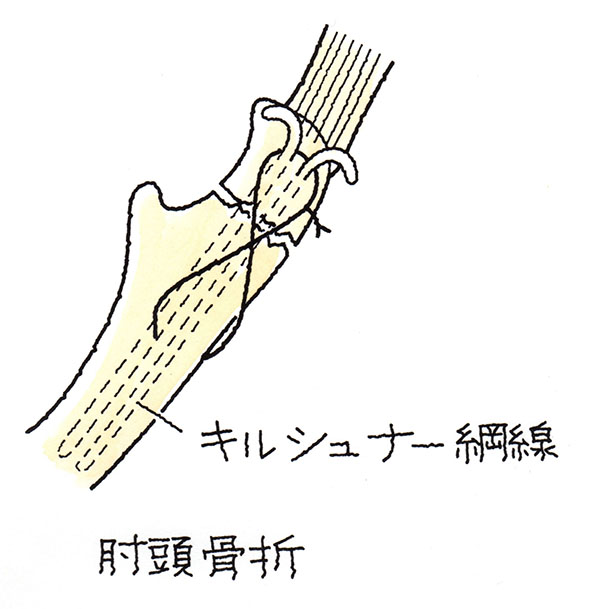

- Kワイヤーを8の字形に締結して引き寄せて固定するZuggurtung法(別名tension band wiring法)

Zuggurtung法(別名 tension band wiring法)

Zuggurtung法(別名 tension band wiring法)

尺骨鉤状突起骨折とは

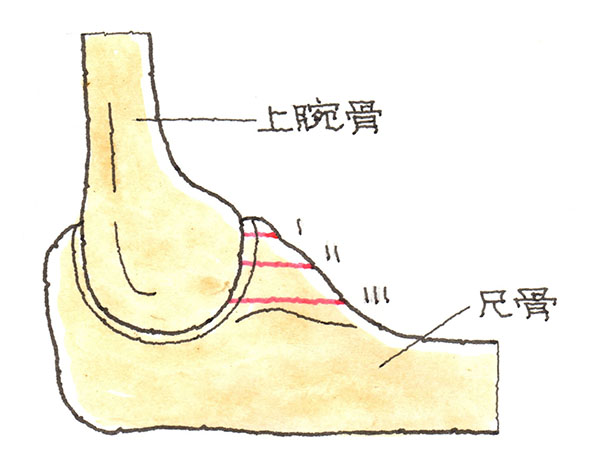

尺骨鉤状突起とは、尺骨と上腕骨の関節部分にある三角形に似た突起部分です。下のイラストの赤線のところです。

鉤状突起骨は鉤(かぎ)のように曲がって上腕骨を包んでおり、肘関節を前方に安定させるために重要な骨です。この部分の骨折が尺骨鉤状突起骨折です。

尺骨鉤状突起骨折の原因

尺骨鉤状突起骨折は、上腕骨滑車(上腕骨の関節面)と尺骨鉤状突起が衝突して生じます。肘関節の脱臼や脱臼骨折に合併してみられることがあります。

肘関節の脱臼には至らなかったものの、相当の外力を受けた際に生じることもあります。

交通事故では、二輪車を運転中あるいは歩行中に衝突され、手をつくように転倒した際に発症することが多いです。

尺骨鉤状突起骨折の種類

尺骨鉤状突起骨折では、次のような分類があります。

| TypeⅠ | 鉤状突起先端部の剥離骨折 |

|---|---|

| TypeⅡ | 高さにして25%以上50%以下、骨片に関節包と上腕筋の一部が剥がれたもの |

| TypeⅢ | 高さにして50%以上、上腕筋と内側側副靱帯が剥がれたもの |

これは、骨折した部分の高さに着目した分類です。

もっとも、予後や後遺障害を判断するには、脱臼・脱臼骨折の合併の有無や、靭帯付着部を含んだ部分を骨折しているかどうかなどを併せて検討しなければなりません。

尺骨鉤状突起骨折の治療

鉤状突起には、前方関節包、上腕筋、内側側副靱帯等の軟部組織が付着しており、これらが肘関節の安定に寄与しています。

これらの損傷を伴うことにより生じる肘関節の不安定性の有無を考慮に入れて、保存的治療を行うか観血的手術を行うか判断します。

転位の少ない鉤状突起骨折では、保存治療を選択します。最初の2週間は、肘関節を約90°に曲げた状態で、ギプスやギプスシーネで固定します。

そして、受傷後1週間の段階で、支柱付きの肘関節装具の採型を行い、さらに、装具には伸展制限のストッパーもオプションで追加しておきます。

2週間が経過したころ、ギプスなどの除去をしてからは、この装具を約3か月間装用します。

当初は尺骨鉤状突起の転位を防ぐために、屈曲45°から60°程度の伸展制限をつけ、段階的に伸展制限を軽減し、最終的には受傷後6週間程度で伸展制限を解除します。

尺骨鉤状突起骨折の合併症

通常尺骨鉤状骨折単独の骨折は稀で、他の骨折や靭帯損傷を伴うことが多いです。

重症例は、尺骨鉤状突起骨折に、肘関節後方脱臼と橈骨頭骨折を合併したものです。これら3つを同時に受傷することをTerrible Triadと呼んでいます。Terrible Triadであるときは、固定術が行われます。

肘頭骨折・尺骨鉤状突起骨折の後遺障害

肘頭骨折で認定されうる後遺障害は、機能障害、変形障害、神経障害の2種類です。

| 8級6号 | 1上肢の三大関節中の1関節の用を廃したもの |

|---|---|

| 10級10号 | 1上肢の三大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |

| 12級6号 | 1上肢の三大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |

| 12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |

|---|

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

|---|---|

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

機能障害(肘関節の動く範囲の制限)

機能障害は、肘関節が動く角度を測定し、異常があるときの後遺障害です。動かない程度が大きいほど上位の等級になります。

| 8級6号 | 1上肢の三大関節中の1関節の用を廃したもの |

|---|---|

| 10級10号 | 1上肢の三大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |

| 12級6号 | 1上肢の三大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |

肘関節の可動域制限の場合、原則として屈曲と伸展による運動を参照します。

可動域の測定にはルールがあります。詳細は関節可動域表示並びに測定法(日本リハビリテーション医学会)をご確認下さい。

認定のためには、単に数値上の基準を満たすだけではなく、そのような可動域の制限が生じることについて医学的な説明ができることが必要です。

肘頭骨折や鉤状突起骨折は肘関節内に及ぶ骨折であることが多く、機能障害の後遺障害を残すことがあります。

また、肘関節の脱臼骨折を合併する場合は、機能障害が残りやすいです。

「用を廃したもの」(8級)

「用を廃したもの」(8級)とは次のいずれかの場合です。

- 肘関節が全く動かない場合

- 肘関節の可能域が、負傷していない側の1/10以下に制限されている場合

- 人工肘関節置換術や人工骨頭挿入術を行い、可動域が負傷していない側の1/2以下に制限されている場

著しい機能障害(10級)

「関節の機能に著しい障害を残すもの」(10級)とは次のいずれかの場合です。

- 肩関節の可動域が、負傷していない側の1/2以下に制限されている場合

- 人工肘関節置換術や人工骨頭挿入術を行った場合

機能障害(12級)

「関節の機能に障害を残すもの」(12級)とは次の場合です。- 肩関節の可動域が、負傷していない側の3/4以下に制限されている場合

変形障害(骨折部の偽関節や変形)

変形障害とは、骨折した部分がくっつかなかったり、変形して癒合した場合の後遺障害です。

後遺障害認定基準は次のとおりです。

| 12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |

|---|

「長管骨に変形を残すもの」(12級)とは、肘頭骨折の場合、以下の場合をいいます。

- 尺骨の骨端部に癒合不全を残すもの

- 尺骨の骨幹端部に癒合不全を残すもので、硬性装具を必要としないもの

- 尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの

神経障害(肘周辺の痛み)

神経障害の後遺障害認定基準は次のとおりです。

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

|---|---|

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

肘頭骨折や尺骨鉤状突起骨折後、痛みやしびれを残すときは12級か14級になることがあります。

12級は、画像から客観的に異常が分かり、痛みが残ることが医学的に証明できる場合です。

たとえば、次のような場合は12級になることがあります。

- 骨が変形してあるいは不正に癒合して、これが原因で痛みが生じる場合

- 関節面に不正を残して骨癒合して、これが原因で痛みが生じる場合

神経麻痺を合併する場合は、神経伝達速度検査、針筋電図検査を行ってこれを証明します。

14級は、痛みが残ることが医学的に証明されているとまではいえないが、医学的に説明可能な場合です。

つまり、画像上痛みが生じる原因は明らかとはいえないものの、当初の受傷態様や治療内容、症状の一貫性などから、将来にわたり痛みが残ることが医学的に説明できる場合です。

通常肘頭骨折や尺骨鉤状突起骨折のみでは激しい痛みが残存するケースは少ないですが、靭帯損傷や神経損傷を合併して疼痛が改善しない場合、14級になることがあります。

まとめ:肘頭骨折・尺骨鉤状突起骨折

肘頭骨折・尺骨鉤状突起骨折は、バイクや自転車で転倒し、肘をぶつけたり手をついた際によく起こる症状です。

後遺障害は、主に機能障害・変形障害・神経障害があり、8級~14級まで等級があります。

肘頭骨折・尺骨鉤状突起骨折は関節内に及ぶ骨折であることが多いため、機能障害の後遺障害が認定されることがあります。

肘頭骨折・尺骨鉤状突起骨折の後遺障害は専門的な判断が必要です。悩んだら、まずは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

- 監修者

- よつば総合法律事務所

弁護士 粟津 正博