橈骨頭骨折・肘関節脱臼

最終更新日:2025年03月28日

- 監修者

- よつば総合法律事務所

弁護士 粟津 正博

橈骨頭骨折は、よくある肘関節の骨折の一つです。肘関節脱臼は、肘関節にある上腕骨が正常な位置からずれて脱臼することです。

この記事では、橈骨頭骨折や肘関節脱臼による後遺障害が残る被害者にむけて、種類と治療法、後遺障害の認定基準などを交通事故に詳しい弁護士が解説します。

橈骨頭骨折や肘関節脱臼の後遺障害は専門的な判断が必要です。気になることや悩みがある場合、まずはよつば総合法律事務所へお問い合わせ下さい。

目次

橈骨頭骨折とは

橈骨頭骨折の原因

橈骨頭骨折や橈骨頚部骨折は、橈骨のうち肘に近い部分の骨折です。

橈骨頭は、橈骨のうち最も橈骨に近い部分で、円筒形をしています。この部分の骨折を橈骨頭骨折といいます。

橈骨頚部は、橈骨頭の直ぐ下にあるくびれた部分です。この部分の骨折を橈骨頚部骨折といいます。

交通事故では、バイクや自転車を運転する際に、肘を伸ばした状態で手をついて受傷するケースがよく見られます。

同じ受傷態様でも、成人は橈骨頭骨折に、子供は橈骨頚部骨折になることが多いです。

橈骨頭(頚部)骨折の種類

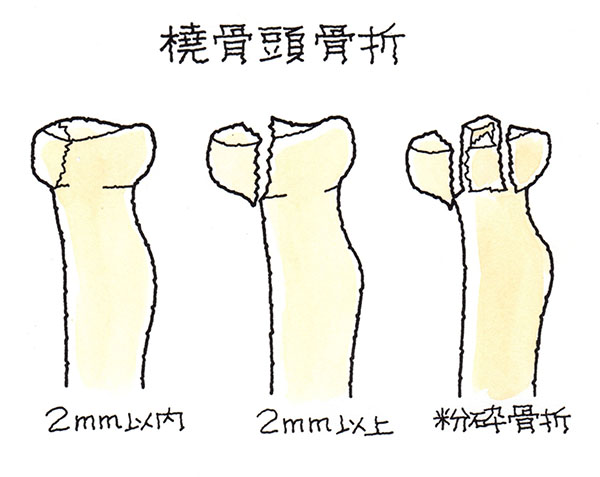

橈骨頭骨折は、転位の程度に応じて、次のタイプに分類されます。

転位とは骨の「ずれ」のことです。

| TypeⅠ | 転位が少ないもの |

|---|---|

| TypeⅡ | 少しの転位はあるが、単一骨片にとどまるもの |

| TypeⅢ | 橈骨頭が3つ以上に粉砕骨折しているもの |

橈骨頭骨折の治療

TypeⅠにおいては、3~4週間のギプス固定で癒合を図ります。

TypeⅡでは、徒手で整復を試みて、うまくいけば保存療法対象になります。そうでなければ、スクリューによる固定術を行います。

TypeⅢのように橈骨頭が3つ以上に粉砕し、不安定性のあるものは人工橈骨頭置換術、不安定性の少ないものは橈骨頭切除術をせざるをえなくなります。

あまりギプス固定が長くなると、関節が拘縮して肘関節が動かなくなってしまいます。拘縮を避けるために、整復後の固定期間をできるだけ短くします。

橈骨頭(頚部)骨折の合併症

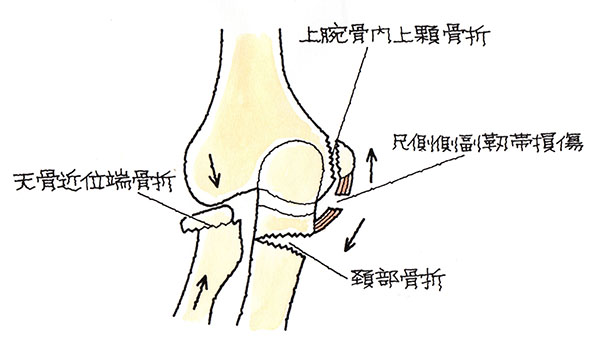

橈骨頭骨折だけの骨折は稀です。多くの場合、上腕骨内上顆骨折、尺骨近位端骨折、尺側側副靭帯損傷、橈骨頭壊死などを合併します。

肘関節脱臼とは

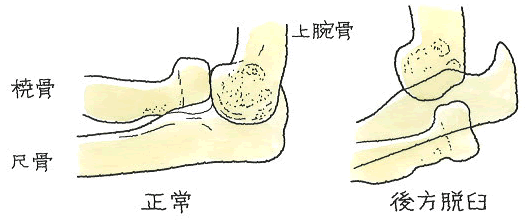

肘関節脱臼とは、上腕骨に対して、尺骨と橈骨が一体となって脱臼することです。

肘関節の脱臼は、外傷性の脱臼の中では、肩関節に次いで発生頻度が高いです。

肘関節脱臼の原因

交通事故では、二輪車を運転中あるいは歩行中に衝突され、手をつくように転倒した際に発症することが多いです。

肘関節脱臼の種類

肘関節脱臼は、上腕骨のずれの方向に応じて、次のタイプに分類されます。

最も多く見られるのは、後方脱臼です。

| Ⅰ 前方脱臼 | 尺骨が上腕骨の前方に脱臼するものです。前方脱臼は肘を曲げた状態で肘をぶつけたときなどに発症することが多いです。上腕骨の先端が飛び出し、肘頭の骨折を合併することがほとんどです。 |

|---|---|

| Ⅱ 後方脱臼 | 尺骨が上腕骨の後方に脱臼するものです。症状としては強い痛みを生じ、肘の曲げ伸ばしができなくなります。 |

肘関節脱臼の場合必ずしも骨折を伴いませんが、尺骨の剥離骨折等を合併するときは、後遺障害を残すことがあります。

肘関節脱臼の治療

肘関節を脱臼すると外見でも尺骨が後方に飛び出しているのがわかります。

また、レントゲンで側面から撮影を行うと、尺骨が後方に抜けてしまっているのがわかります。下のレントゲン画像では、尺骨が後方に飛び出して抜けていることが一目瞭然です。

治療は、受傷からほとんど時間が経っていないときは、麻酔なしでも徒手整復できます。ただ、そのときに患部周辺の組織が損傷することを防ぐために、麻酔下での徒手整復を行うこともあります。

整復を行った後は、肘関節を約90°に曲げた状態で3週間程度の副木またはギプスによる固定がなされます。骨折を合併せず、肘関節脱臼のみが生じたケースでは、後遺障害が残ることなく改善が得られます。

肘関節脱臼の合併症

肘関節脱臼に合併して、内・外側副靭帯の損傷や橈骨頭骨折、尺骨鉤状突起骨折、上腕骨内上顆骨折、上腕骨小頭骨折、上腕動脈損傷、尺骨神経麻痺等を生じることがあります

これらの場合は、観血的手術の適用となります。

橈骨頭骨折・肘関節脱臼の後遺障害

橈骨頭・骨折で認定されうる後遺障害は、機能障害、変形障害、神経障害の2種類です。

| 8級6号 | 1上肢の三大関節中の1関節の用を廃したもの |

|---|---|

| 10級10号 | 1上肢の三大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |

| 12級6号 | 1上肢の三大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |

| 12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |

|---|

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

|---|---|

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

機能障害(肘関節の動く範囲の制限)

機能障害は、肘関節が動く角度を測定し、異常があるときの後遺障害です。動かない程度が大きいほど上位の等級になります。

| 8級6号 | 1上肢の三大関節中の1関節の用を廃したもの |

|---|---|

| 10級10号 | 1上肢の三大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |

| 12級6号 | 1上肢の三大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |

肘関節の可動域制限の場合、原則として屈曲と伸展による運動を参照します。

可動域の測定にはルールがあります。詳細は関節可動域表示並びに測定法(日本リハビリテーション医学会)をご確認下さい。

認定のためには、単に数値上の基準を満たすだけではなく、そのような可動域の制限が生じることについて医学的な説明ができることが必要です。

橈骨頭骨折のみの場合は予後が良く、後遺障害にはならないことが多いですが、周囲の骨折を合併する場合、機能障害の後遺障害を残すことがあります。

骨折を伴う肘関節脱臼骨折の場合は、関節内の骨折なので、可動域制限による後遺障害になりやすいです。

「用を廃したもの」(8級)

「用を廃したもの」(8級)とは次のいずれかの場合です。

- 肘関節が全く動かない場合

- 肘関節の可能域が、負傷していない側の1/10以下に制限されている場合

- 人工肘関節置換術や人工骨頭挿入術を行い、可動域が負傷していない側の1/2以下に制限されている場合

著しい機能障害(10級)

「関節の機能に著しい障害を残すもの」(10級)とは次のいずれかの場合です。

- 肩関節の可動域が、負傷していない側の1/2以下に制限されている場合

- 人工肘関節置換術や人工骨頭挿入術を行った場合

機能障害(12級)

「関節の機能に障害を残すもの」(12級)とは次の場合です。

- 肩関節の可動域が、負傷していない側の3/4以下に制限されている場合

変形障害(骨折部の偽関節や変形)

変形障害とは、骨折した部分がくっつかなかったり、変形して癒合した場合の後遺障害です。

後遺障害認定基準は次のとおりです。

| 12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |

|---|

「長管骨に変形を残すもの」(12級)とは、橈骨頭骨折の場合、以下の場合をいいます。

- 橈骨又の骨端部に癒合不全を残すもの

- 橈骨の骨幹端部に癒合不全を残すもので、硬性装具を必要としないもの

- 橈骨の骨端部のほとんどを欠損したもの

神経障害(肘周辺の痛み)

神経障害の後遺障害認定基準は次のとおりです。

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

|---|---|

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

橈骨頭骨折や肘関節脱臼骨折後、痛みやしびれを残すときは12級か14級になることがあります。

12級は、画像から客観的に異常が分かり、痛みが残ることが医学的に証明できる場合です。

たとえば、次のような場合は12級になることがあります。

- 骨が変形してあるいは不正に癒合して、これが原因で痛みが生じる場合

- 関節面に不正を残して骨癒合して、これが原因で痛みが生じる場合

14級は、痛みが残ることが医学的に証明されているとまではいえないが、医学的に説明可能な場合です。

つまり、画像上痛みが生じる原因は明らかとはいえないものの、当初の受傷態様や治療内容、症状の一貫性などから、将来にわたり痛みが残ることが医学的に説明できる場合です。

通常橈骨頭骨折のみでは激しい痛みが残存するケースは少ないですが、靭帯損傷や神経損傷を合併して疼痛が改善しない場合、14級になることがあります。

まとめ:橈骨頭骨折・肘関節脱臼

橈骨頭骨折・肘関節脱臼は、バイクや自転車で転倒し、手をついた際によく起こる症状です。

橈骨頭骨折・肘関節脱臼の後遺障害は、主に機能障害・変形障害・神経障害があり、8級~14級まで等級があります。

橈骨頭骨折で後遺障害が認定される例の多くは、周囲の骨折を合併した場合や骨がうまくくっつかなかった場合です。

肘関節脱臼で後遺障害が認定される例の多くは、骨折を伴う肘関節脱臼骨折の場合です。

橈骨頭骨折・肘関節脱臼の後遺障害は専門的な判断が必要です。悩んだら、まずは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

- 監修者

- よつば総合法律事務所

弁護士 粟津 正博