20代の男性会社員が14級9号の認定を受け、223万円を獲得した事例

最終更新日:2019年10月21日

- 監修者

- よつば総合法律事務所

- 弁護士

- 辻 佐和子

- 病名・被害

- 頚椎捻挫・腰椎捻挫

- けがの場所

- 首腰・背中

- 最終獲得金額

- 223万円

- 後遺障害等級

- 14級

- 事例の特徴

- むちうち(首・腰)

事故の状況

会社員の佐藤さん(仮名)は、知人が運転するバイクに同乗していました。そのとき、右側を走っていた車が左折してきて衝突されてしまいます。

佐藤さんは首と腰にケガを負いました。

ご相談内容

佐藤さんのケガは頚椎捻挫と腰椎捻挫でした。約7カ月間の通院をして、佐藤さんのケガは症状固定となります。

佐藤さんは、初めての事故で不安が大きかったため交通事故に詳しい弁護士にサポートしてほしいと思いました。そこで後遺障害が認定される前によつば総合法律事務所の弁護士に相談しました。

佐藤さんのご相談内容のまとめ

- 裁判などしないでできるだけ早く解決してほしい

- 後遺障害が認定される可能性が上がるようにサポートしてほしい

弁護士の対応と結果

よつば総合法律事務所の弁護士は佐藤さんのご希望をきいて、後遺障害の申請をしました。

その結果、無事に14級9号の後遺障害等級が認められました。

その後の保険会社との交渉では、過失について争いがありました。しかし、よつば総合法律事務所の弁護士が適切な法律上の根拠を示した結果、ほぼ弁護士の主張どおりの金額で和解をすることができました。金額にして約223万円になります。

弁護士の対応と結果のまとめ

- 被害者請求を行った結果、後遺障害14級9号が認められた

- 過失相殺について適切な主張をした結果、過失相殺なしでの和解になった

- 交渉で合意できる金額の相場を踏まえながら交渉したので、早い解決につながった

- 223万円の賠償金をもらうことができた。

解決のポイント

1. 被害者請求を行った

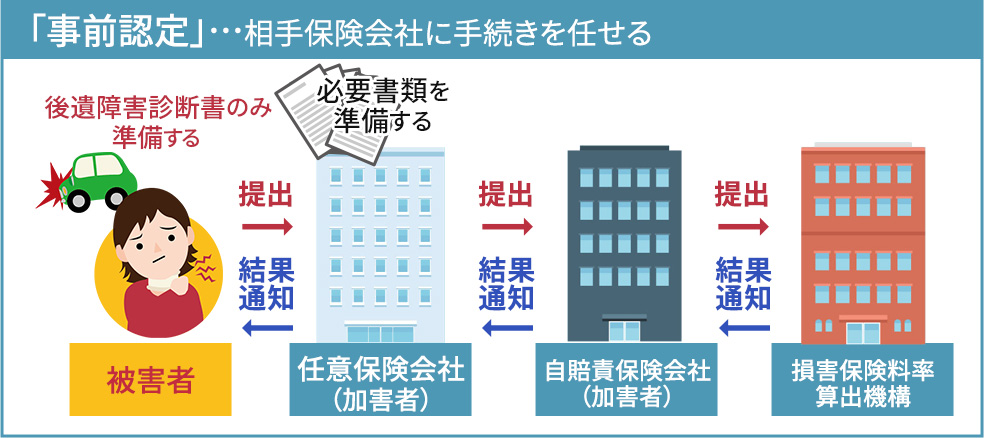

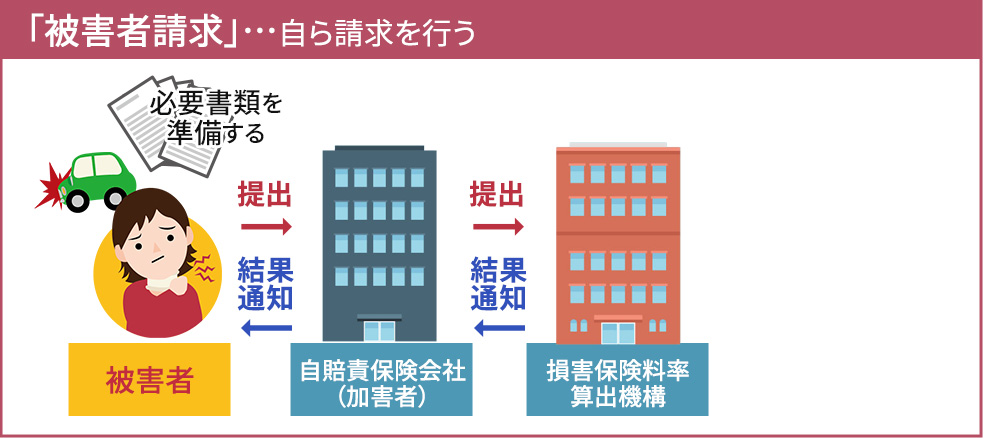

後遺障害の申請には2つの方法があります。

- 事前認定

相手の保険会社に後遺障害認定の申請手続をしてもらう方法です。手間がかからないというメリットがあります。しかし、保険会社がどういった資料を出しているのかがわからず、手続の内容がわからないままになってしまうというデメリットがあります。 - 被害者請求

本人や弁護士が後遺障害認定の申請をする方法です。資料を集める必要があるので、手間がかかるというデメリットがあります。しかし、自分に有利な資料をつけて提出できるというメリットもあります。

| 事前認定 | 被害者請求 | |

|---|---|---|

| 書類の準備 | 主に加害者の任意保険会社 | 被害者 |

| メリット | 手続が簡単で負担が少ない |

|

| デメリット |

|

手続が複雑で負担が大きい |

本件では、佐藤様は後遺障害の申請前にご相談にいらしたため、よつば総合法律事務所の弁護士が被害者請求で申請を行いました。その結果、無事に14級9号の後遺障害が認定されました。

2. 過失相殺について適切な主張をした結果、過失相殺なしでの和解になった

はじめ、保険会社は佐藤さんにも過失があると主張していました。

過失とは、事故が起きたことに対する責任のことです。過失割合とは、だれにどれだけ事故の責任があったかを示す割合のことになります。

事故の被害者に過失があると認められると、被害者は自分の過失割合分の賠償を受取れなくなります。このように、過失に応じて賠償金が減額されることを過失相殺とよびます。

本件でも、もし佐藤さんに過失が認められると、佐藤さんの受け取る金額は減ってしまいます。

よつば総合法律事務所の弁護士は、佐藤さんはバイクの運転者でなく同乗者であったため、佐藤さんの過失はないと主張しました。

その結果、過失相殺で賠償金が減額されることなく和解ができました。

3. 交渉で合意できる金額の相場を踏まえながら交渉したので、早い解決につながった

佐藤さんは交渉での早い解決をご希望でした。

そのため、よつば総合法律事務所の弁護士は、交渉における妥当な金額の水準を前もって計算し、その金額を超えることを目指して迅速に交渉しました。

その結果、妥当な解決水準を超え、かつ、裁判基準にかなり近い金額で、早期に和解することができました。

ご依頼者様の感想

ありがとうございました。お世話になりました。

(千葉県鎌ケ谷市・20代・男性・会社員)

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

本事例へのよくある質問

- Q同乗者であれば賠償金が減額されることはないのですか?

-

一定の責任があると認められた場合は、減額されることもあります。たとえば、同乗者が運転者の運転が危険であることを知っていた場合や、運転者の危険な運転を誘発した場合には、同乗者にも責任があるとして賠償金が減額されることがあります。

- 監修者

- よつば総合法律事務所

- 弁護士

- 辻 佐和子