30代の男性会社員が14級9号の認定を受け、約3カ月の交渉で320万円を獲得した事例

最終更新日:2019年10月21日

- 監修者

- よつば総合法律事務所

- 弁護士

- 辻 佐和子

- 病名・被害

- 頸椎捻挫・腰椎捻挫

- けがの場所

- 首腰・背中

- 最終獲得金額

- 320万円

- 後遺障害等級

- 14級

- 事例の特徴

- むちうち(首・腰)

事故の状況

会社員の吉田さん(仮名)は公道で自動車を運転していました。信号が赤になったので止まっていたところ、よそ見をしていた車に後ろから追突されてしまいました。

吉田さんは首と腰にケガを負いました。

ご相談内容

吉田さんのケガは頚椎捻挫と腰椎捻挫でした。約1年間の通院を経て、吉田さんのケガは症状固定となりました。吉田さんは後遺障害の申請を行い、14級9号が認められました。

吉田さんはその後、相手方保険会社から約180万円を支払うと提案されました。

吉田さんは、保険会社のこの提案が妥当な金額なのかどうかわかりませんでした。そのため、吉田さんはインターネットで弁護士を探してよつば総合法律事務所の弁護士に相談することにしました。

吉田さんのご相談内容のまとめ

- できるだけ早く終わらせてほしい

- 賠償の金額が妥当なものになるように交渉してほしい

弁護士の対応と結果

吉田さんの相談を受けたよつば総合法律事務所の弁護士は、すでに後遺障害が認定されていたために、すぐに交渉を始めました。

その後の保険会社との交渉では、ケガの慰謝料と後遺障害慰謝料、そして逸失利益の金額が争いになりました。

よつば総合法律事務所の弁護士は、裁判基準にのっとって賠償額を計算すべきであると主張しました。その結果、ほぼ弁護士の主張どおりの金額で和解することになりました。合計で約320万円です。

はじめの提示額180万円から320万円へと、1.8倍にもらえる金額が増えました。

弁護士の対応と結果のまとめ

- 受任後すぐに損害を計算して交渉を始めた結果、早期に妥当な金額で和解できた

- 慰謝料について裁判基準に基づいて計算すべきと主張し、弁護士の主張が認められた

- 逸失利益の計算の基礎になる労働能力喪失期間について弁護士の主張が認められ、逸失利益が高くなった

- はじめの保険会社の提示額180万円から320万円へと、もらえる金額が1.8倍に増えた

解決のポイント

1. 交渉での解決を目指し、すぐに交渉を始めた

交通事故の解決は、まずは交渉から始まります。そして交渉がまとまらなかった場合に、紛争処理センターのあっせん手続や裁判の手続きにうつることになります。各手続きにかかる時間はおおよそ以下のとおりです。

- 交渉 数か月

- 紛争処理センター 3カ月~6か月

- 裁判 6か月~2年

そのため、早く解決したい場合には交渉で終わらせられるよう努める必要があります。

吉田さんのケースでも、早めの解決をご希望でした。そのため、弁護士は交渉で終わらせることを念頭において交渉をスタートしました。

2. 裁判基準で慰謝料を計算した

慰謝料を計算する基準としては大きくわけて3つがあります。

- 自賠責基準

- 任意保険基準

- 裁判基準

①は、自賠責保険が保険金を計算するときに使う基準です。

②は、それぞれの保険会社が独自にもっている保険金額の計算基準です。

③は、弁護士がついて裁判になった場合に適用される基準になります。

①→②→③の順に保険金額が高くなっていく関係にあります。

よつば総合法律事務所の弁護士は、弁護士がついたのであるから③の基準で慰謝料を計算すべきであると主張しました。

その結果、③の裁判基準で慰謝料が計算され、おおむね弁護士の主張どおりの金額で和解することができました。

3. 労働能力喪失期間を5年にした

逸失利益を計算するときには、労働能力喪失期間という数字を使います。労働能力喪失期間とは、後遺障害のせいで仕事をする能力が下がってしまった期間のことです。

むちうちの14級の場合は、裁判になると労働能力喪失期間は5年とされることが多いです。

吉田さんのケースでは、保険会社は労働能力喪失期間について5年よりも短い3年を主張してきました。そのため弁護士は、裁判となった場合と同様に5年にすべきであると主張しました。

その結果、ほぼ弁護士の主張どおりの労働能力喪失期間が認められ、逸失利益が増えました。

ご依頼者様の感想

短期間で解決していただき、本当にありがとうございました。

(千葉県柏市・30代・男性・会社員)

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

本事例へのよくある質問

- Q後遺障害の認定前から弁護士に依頼することもできるのですか?

-

できます。後遺障害の認定を申請する方法には以下の2通りがあります。

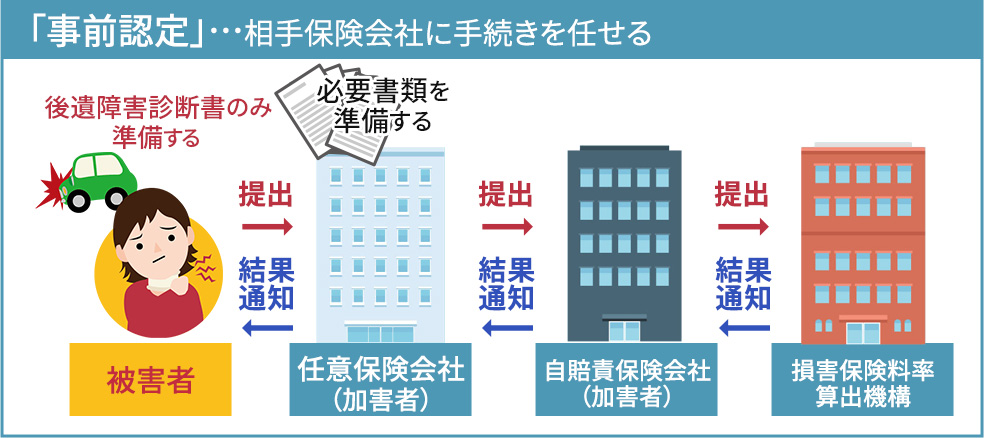

- 事前認定

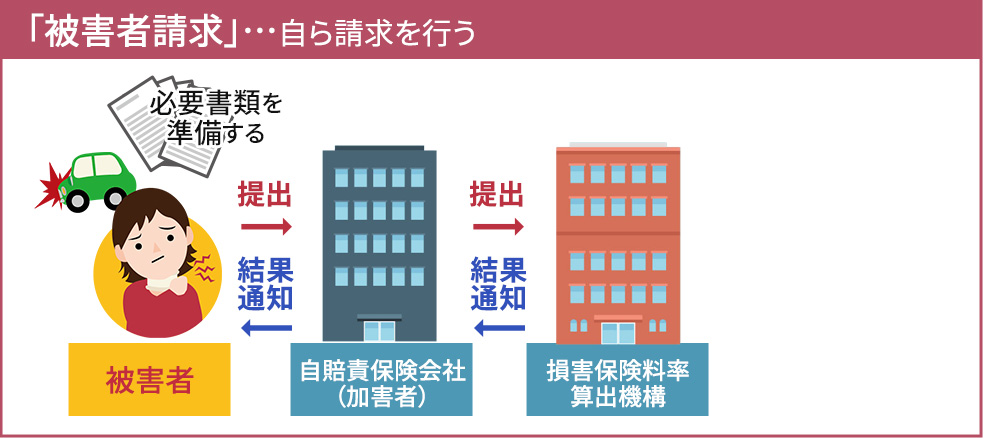

相手方の保険会社を通じて申請をする方法 - 被害者請求

被害者が自分で、または代理人をとおして申請をする方法

事前認定

被害者請求

事前認定は手間がかかりませんが、保険会社が申請をしているので手続きの内容がブラックボックス化するというデメリットがあります。

一方で、被害者請求は、被害者や代理人弁護士が自分で書類を用意して、追加したい書面も提出することができるので、後遺障害認定の可能性が上がる余地があります。

どちらの方法がよいかは個別の事案によります。悩んだら、まずは交通事故に詳しい弁護士へのご相談をおすすめします。

- 事前認定

- 監修者

- よつば総合法律事務所

- 弁護士

- 辻 佐和子